ビアラバーの皆様、はじめまして。

静岡在住の4期生、山口紗佳(さやか)です。よろしくお願いいたします。

静岡県西部より、ビールと共にあるライフスタイルを通じて家族や子連れ(一児の母です)でも楽しめるビアスポット&イベント、こんなところになぜこのビールが!? ――意外な場所で飲める意外なビールなど、ローカル色強めの情報をお届けしたいと思います。 ※家族持ちの方は飲みに行く口実にご活用ください。

早速ですが、最近出合って深く心に刻まれたビールのお話でも。

海外のビール含め、今やたいていのビールが(主に東京で)飲めるこのご時世に、静岡県浜松市のビアハウスでしか飲めない、あるいは飲めなかった(6月10日時点では在庫あり)特別なビールがあります。

『Tirna5周年記念エール』

JR浜松駅北口から徒歩7分の場所にある、ベアードビール専門店『Tir na n- Og(ティルナノーグ)』の開店5周年を記念して特別に創られたビールです。

目を引くのは銘柄名の下のコメント。

「山椒&黒もじの木、おいしいです。」

“黒もじの木”……?

「樹液」を使ったビールは飲んだことがあっても、木を使ったビールは全くの未体験。そもそも木を使うとは?? 木を燻したスモーク香をつけたラオホスタイルとも異なるようで、好奇心をくすぐられます。

運ばれてきたのは濁りのしっかりした赤銅色のビール。

鼻を近づけると柑橘系のような、でもそれよりもスーッとした清涼感を伴う香り。どこかで嗅いだことがあるような気がするものの、間違いなくビールでは体感したことのない独特の芳香です。奥の方で山椒由来なのか、オリエンタルスパイスの風味も微かに帯びていますが、味の想像には及びません。

ドキドキしながら口にすると。

予想を裏切る味わいに、その美味しさに、思わず目を見張りました。

勝手な先入観で、濃厚でクセの強い味かと思いきや、清新な香りはそのままに、ほどほどの苦みもあり、総じて飲みやすい。5%と全体的にライトで後味もすっきりしているので、ゴクゴクと喉の渇きを潤すのにもいいし、時間が経っても上品な芳香が損なわれず、ゆっくりと味わえます。印象的でありながら、押しつけがましくない香りのバランス……この香りの正体こそ黒もじ(クロモジ)。

聞けば、木の枝をそのまま漬け込んで創られたとのこと。

つまり、「木」そのものを使ったビール。

「“クロモジ”」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』より

茶道を嗜む人なら見慣れた素材かもしれませんが、黒文字(クロモジ)とは全国各地に自生するクスノキ科の落葉低木。和菓子に添える高級爪楊枝として使われるのが一般的ですが、葉や枝に独特の芳香があり、昔は化粧品や石鹸の香りづけにも使われていたそうです。

「お箸の吉膳 黒文字一膳箸」より

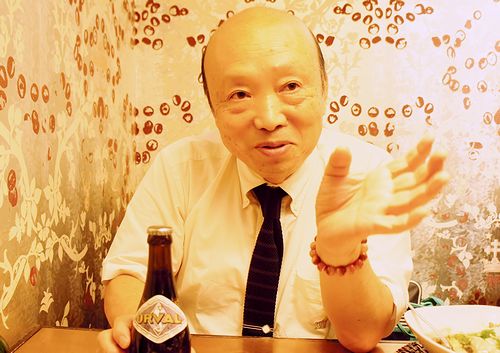

一瞬でこの上品な香りのビールに心奪われて、醸造元であるベアードブルーイング代表、ベアードさゆりさんにインタビューさせていただきました。

※以下「」内がさゆりさんのコメント。

******************************

――黒文字の木を使おうと思われたきっかけは何でしょうか?

「これも大工さんのお庭でとれたものを持ってきてくれたんですよ。あるとき、戸田にあるお宅の庭に生えていた黒文字の小枝を持ってきてくださって、使ってみたら?って」。

「大工さん」とは、ベアードファンならご存知、季節限定『大工さんのみかんエール』でお馴染みの大工さん(長倉さん)。

木の温もり溢れる特徴的なタップハンドルなど、ベアードビールの直営タップルーム全店の内装を、設立当時から手掛けている方です(もちろん修善寺のブルワリーガーデンも)。その小枝がまとう爽やかな香りから、ブライアン氏がレシピをイメージしたそう。それまでさゆりさんも黒文字の存在を知らなかったとか。

「うちで使っているレモンや柚子、山椒も全部大工さんの畑にあったもの。いつも旬の時期になると、もぎたての果物や作物を持ってきてくださるんです。その年にとって種類や量はまちまちですが、新鮮で無農薬だからとっても安心なんですよ。黒文字を知ったのも大工さんがきっかけでした」。

――私も調べて初めて知ったのですが、精油のクロモジはとても高価で、小指の先ほど(!)の1ml瓶でも結構なお値段です。今回はどれぐらいの量を使ったのでしょうか?

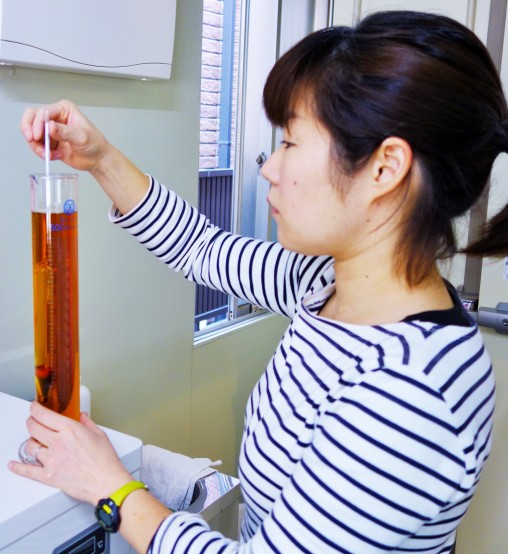

「そんなに高価なんですか! 知りませんでした(笑) 。黒文字に限らず、大工さんの農作物はあくまで自家農園で栽培されたもので、本業(もちろん大工)ではないので少量です。オイルのように採油の手間をかけることもなく、ドライホッピングと同じ要領で、乾燥させた枝を熟成中のビールに漬け込んでいます」。

ドライホッピングはベアードビールがこだわる伝統的な製法。最終段階の冷えた麦汁にホップを漬け込むことで、香りを一層際立たせる手法です。

――柑橘系のような、でもそれとも少し違うオリエンタルな風味と清々しさを感じます。スパイシーなところは山椒かと思いきや、クロモジ(精油)にも似た成分があるんですね。

「そうですね。種類によっても若干感じ方が違うと思いますが、山椒の香りに近い部分もあるので相性はいいですね。樽詰めの時にもいい香りが漂っていました。この香りを活かすために、個性が控えめでスタンダードなホップを使っています」。

――“木のビール”は初めて経験しましたが、他にはご存知ですか?

「樹液などのエキスや酵母を使うビールはありますが……。そうですね、木を香りづけに使うのは私も聞いたことがないですね」。

――飲んだお客様の反応は?

「よしこさん(『ティルナノーグ』オーナー)からは、『意外な飲みやすさで皆さんに好評』と聞いています。実は今度お店に行くイベント※があるんですが、それまでにビールが残っているかどうか……(笑)」。

※6月13日(土)15時~ ベアード夫妻来店イベント(末尾記載)

――今のところ『ティルナノーグ』でしか飲めないようですが、今後再び醸造や定番化の予定はあるのでしょうか?

「今のところ再販予定はありません。うちで醸造する年間60種類近いビールは全て一期一会。その季節で手に入る果物や農作物などの材料からインスピレーションを受けてできたものです。自然の恵みなので、その年で多少味も違います。黒文字のビールも一旦売り切れ終了なので、今後については分かりませんね」。

******************************

残念ながら次にいつ再会できるのか分かりませんが、ベアードブルーイングが送り出す数多くの限定ビールには(定番化したものもあるものの)、このように一度しか出合えないビールも多く存在します。 自家農園で栽培された野菜や果物をはじめ、新鮮で力のある食材を使ったビールはどれも実に忘れ難い美味しさ。

それはまさにご縁次第。一期一会の物語です。

ちなみにアロマテラピーの専門家に黒文字について聞いてみると、

「樹木自体は全国に自生しているものの、香料作物として育てられたものが少ないために精油としては高価。マイナーではあるものの、その香気成分にはリナロールやリモネン、ゲラニオールなどのリラックス成分や鎮痛・抗菌作用をもつ成分が豊富に含まれており、純国産の和精油として一定の人気を誇る」とか。

料亭で供されるお造りや肉料理に小枝を添えたり、リキュールや焼酎、お茶に枝を漬け込んで香りづけをしたりと、料理にも使われるという黒文字。ビールの世界にも「木」という存在が、個性や多様性、深みをもたらしてくれるかも――。

そんな可能性も感じさせる、1杯でした。

と、ここまで綴っておきながら、おそらくほとんどの方に味わっていただけないことが心苦しいのですが、最後にそんなベアードビールの限定醸造も登場する浜松の姉妹店をご紹介しておきます。

『Tir na n- Og(ティルナノーグ)』

住所:静岡県浜松市中区田町329-8 マルマンビルB1F

電話番号:053-450-6006

営業時間:月、水~金18:00~L.O.23:30、土日祝15:00~L.O.23:30

定休日:火曜、第3月曜日

【イベント情報】

6月13日(土)15:00~16:00 「ブライアンに聞こう!」

ブライアン&さゆり夫妻が来店します。ベアードビールを片手に、ベアードの歴史やビールの話、今後の展望など、ブルワー夫妻と直接飲みながら話せるチャンスです (予約不要)

「最速ビール」

「最速ビール」

ここで岐阜のローカル電車「長良川鉄道」に乗り換えます。美濃太田が始点なので迷うことはありません。ただし整理券方式のワンマン列車なので、乗り方に迷うことはあるかもしれません(ワンマン列車の乗り方は

ここで岐阜のローカル電車「長良川鉄道」に乗り換えます。美濃太田が始点なので迷うことはありません。ただし整理券方式のワンマン列車なので、乗り方に迷うことはあるかもしれません(ワンマン列車の乗り方は ここからガタゴトとディーゼル列車に揺られ、長良川沿いを1時間20分かけて北上します。長いです。長いですが、車窓からは変化に富んだ景色が流れるので鉄道マニアでなくても楽しめます。

ここからガタゴトとディーゼル列車に揺られ、長良川沿いを1時間20分かけて北上します。長いです。長いですが、車窓からは変化に富んだ景色が流れるので鉄道マニアでなくても楽しめます。